|

昭和30年の日本映画には銀座の街がよく出てきた。銀座のネオン瞬く街並みが高度経済成長期の元気だった日本を現わしていたのだ。銀座は商業においても文化においても日本の近代化をリードしてきた。何故なら銀座は江戸城の城下町であって、テーラー、着物、靴などの老舗が集まった商店街なのだ。だからこそ、どの時代においても最先端の高品質な品物が真っ先に並べられた。ただ銀座の街を歩くだけでもステータスであり、戦後に「銀ぶら」という言葉が生まれた。本来は何か目的があって銀座に来るわけではなく、ぶらぶら歩きながらお店に立ち寄って店主と世間話をする。そこで何か面白そうな映画がやっていると聞いたら映画館に立ち寄る。美味しいお店がオープンしたのなら行ってみる。「銀ぶら」はSNSが無い時代の情報収集でもあったわけだ。 銀座を舞台とした映画で思い出されるのは美空ひばり・江利チエミ・雪村いづみ三人娘が主演した〝ロマンス娘〟だ。三人は夏休みの旅行のため銀座のデパート(松坂屋)でアルバイトをする。こちらが昼の銀座だとすると〝女が階段を上がる時〟は夜の銀座が舞台だ。冒頭「ビジネスガールが帰るころ、銀座にプロが出勤してくる」とバーの雇われマダムを演じる高峰秀子のナレーションから始まる。銀座の裏通りには今でも画廊が多いのだが、中村登監督の〝河口〟はそんな画廊の女主人を主人公にした珍しい作品であった。これら当時の銀座を舞台にした映画のオープニングで多く登場するのは銀座4丁目交差点にある服部時計店。現在の和光である。長年時計塔は昔と変わらない姿で街のランドマークとして銀座の風景のど真ん中に長年存在してきた。その和光の手前を左に折れると、晴海通りの喧騒が嘘のように静まった銀座ガス灯通りという洒落た名前の路地が…。そこに数多くの名作を送り続けてきたミニシアター『シネスイッチ銀座1・2』がある。 |

|

前身は1956年に現在の場所にオープンした『銀座文化(1979年に銀座文化1)』で、1960年に『銀座ニュー文化(1979年に銀座文化2と改名)』が加わり二館体制となった。1979年には両館共に『銀座文化1・2』と改名され、『銀座文化1』は松竹系封切館、『銀座文化2』は1本立て250円という格安で観られる洋画専門の名画座となった。当時はどこの街にもある普通の映画館だったが1984年あたりから上映作品の方向性が大きく変わり始めた。ムーヴオーバーが中心だった『銀座文化2』でハリウッドクラシックの特集上映を行ったところ、それまで男性客が中心だった客層に女性客の姿が徐々に増えてきたのだ。中でも配給会社のヘラルドエースとコラボレーションを行ったゴールデンシアターと銘打った名作上映や監督・俳優の特集上映は名物企画となった。そして1987年12月19日に、ヘラルド・エース、フジテレビ、劇場を運営する籏興行の3社による合同出資によって『シネスイッチ銀座』はデヴィッド・リーランド監督の〝あなたがいたら 少女リンダ〟をこけら落としでスタートした。ちなみに館名にスイッチとあるのは国籍に拘らず邦画と洋画どちらにもスイッチする映画館という意味だ。 しばらくは3階を『銀座文化』地下が『シネスイッチ銀座』の館名で運営されていたが1997年に『シネスイッチ銀座1・2』に統一。「女性に優しい映画館」をコンセプトとしたミニシアター2館体制で再始動した。『銀座文化』の時代から客層の8割以上を女性客が占めている圧倒的に年配の女性層に支持されていただけに、現在もそのコンセプトは変わっておらず、数あるミニシアターの中で一番最初にレディースデーを設けた。また週末にゆっくりと映画を観てもらいたいから…と、水曜日ではなく敢えて金曜日に設定したところ仕事帰りのOLさんが多く訪れている。上映作品もエッジの効いた個性的な作品より、じっくりと心に訴えかけて来るような人間ドラマが多い。 |

|

|

ヒット作としては動員記録が未だ破られていない〝ニュー・シネマ・パラダイス〟や〝ライフ・イズ・ビューティフル〟が挙げられるが、最近ではトラン・アン・ユン監督の〝ポトフ 美食家と料理人〟と沢田研二主演の〝土を喰らう十二ヵ月〟がヒット。偶然にも食を扱った2作品が並んだが、ただ食をテーマとした作品というわけではなく、根底にある人間の営みをしっかり描いている点では『シネスイッチ銀座』らしい作品と言って良いだろう。そして外せられないのは荻上直子監督の〝かもめ食堂〟だ。本作に出演されている片桐はいりさんは『銀座文化』の時代に7年間アルバイトをしていたのだ。当時の映画館生活の様子は著書〝もぎりよ今夜も有難う〟に詳しく書かれているが、数年後に出演者として舞台挨拶で凱旋来館された…なんて素晴らしいではないか。 |

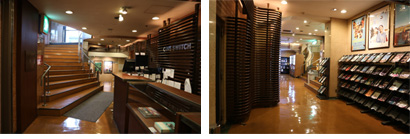

上映作品に限らず場内やロビーを流れる空気は昔と変わっていない。自分の選んだ映画を観て素晴しい時間を過ごす…お金では買えない贅沢な時間を過ごしてもらえるよう、少しでも心地よく過ごすために最善の心配りをはらっている。昔ながらの映画館のシステムをそのまま活かして、場内での飲食は可能としたり、ロビーでは待ち時間を過ごされるお客様のために余計なBGMは流していないという配慮が嬉しい。地下にある『シネスイッチ1』は静かな夜の森をイメージしたブラウンで統一。壁面にはイタリア製の大理石を利用しており細部に渡ってこだわりと歴史の重みを感じさせてくれる作りになっている。設立当時は大理石の壁にアンモナイトの化石が埋め込まれた豪華な内装が話題となった。特にロビー左右の通路に備え付けられている木製の椅子は座る時に座面を下に引き出して使用する機能性に優れたデザインとなっている。場内はミニシアターとしては珍しい2階席がある作りで、エントランスのある地下1階が2階席にあたり受付の後ろにある扉から場内に入るとスタジアム形式の2階席となっている。更に地下に降りるとワンスロープの1階席となっている。2階席と1階席の好みは分かれるが座席の埋まり具合を見てみると2階席の最前列中央が人気があるようだ。 エレベーターで3階に上がると、場内が深い海をイメージさせるダークブルーの『シネスイッチ2』が出迎えてくれる。嬉しいのは、いずれの場内も座席の背もたれに大きく後席の番号が書かれているところだ。入場口が後方という劇場の構造を考えると最後尾から入った時に前列の背もたれに大きく表示されていると遠くからでも一目で認識出来るのでこれは良いアイデアだと思った。「多分どの映画館よりも座席番号が一番大きく表記されていると思います。全席指定にする際にどういう表示にしようかとスタッフ全員で話し合って、お客様には高齢の方が多いのであの大きさにしました。座席指定にしたのも後発だったので、色々アイデアを出し合えた利点にもなりました」と語ってくれたのは支配人の桑原氏だ。「当劇場は銀座という立地もあり、近隣店舗と比較されがちなので接客には気をつけています。お客様の見る目もそれだけ厳しく、せっかく銀座に映画を観に来たのに…とガッカリされないように出来る限りのことを常に考えています」建物の構造上、最新の設備など導入することに限界があり、完全なバリアフリーには出来ない部分はスタッフがお手伝いされている。 |

|

ミニシアターブームの頃に比べて映画館を取り巻く状況も大きく変わり、当時は10週や20週のロングランが当たり前だったことが今では無くなってしまったという。かつてはひとつの作品を単独の映画館がじっくり大切に育てるように上映していたのに、今では複数の映画館がパッと公開してパッと切り上げる。「短期間で作品を回していくというスタイルが主流になって映画館のカラーが打ち出しにくくなりましたね」確かに昔はこの監督の作品はこの映画館でしか観られないという特異性があったが、フィルム時代は映画館の数だけプリントが必要だったがデジタル以降は、その障壁がなった事も要因かも知れない。そこにコロナが追い打ちを掛けた。「ウチは年配のお客様が多いのでコロナ禍の来場者は激減しました。お客様からも観に行きたいけど電車が怖くて行けない…と言う声が多く聞かれました」ようやく最近はお客様も戻って来ているものの完全に元通りに戻ったとは言い切れないという。「コロナ禍で生活習慣が変わってしまったのでしょうね」それは映画館だけに限らず銀座の街全体に関わる事だった。 海外からの観光客も激減したコロナ禍では、この通りにあるお店と協力して「新しい銀座」をPRした。「周りのお店とも仲が良いので、銀座全体が大きなひとつのお店という思いで、全ての店舗の軒先に〝おかえりGINZA〟と書かれた黄色い暖簾を掲げて、駅を降りた皆さんをお出迎えしたのです」確かに銀座に来る方は、ピンポイントでひとつのお店を大切にしているというよりも銀座の街に来ることにステータスを感じて、そこに誇りを持っているように思える。だからお店も自分のとこだけではなく他のお店も大切にする。公式サイトでイラストレーターのはまぐり涼子さんが描かれた「映画の前後に寄って頂きたい銀座の美味しいお店」を紹介しているのもその一環だ。「私たちも銀座の一部なので、映画を観てそのまま帰るのではなく、銀座という街を楽しんでもらえたらと思います」と桑原氏は最後に締めくくってくれた。(取材:2024年11月) |

|

【座席】 『CINE SWITCH1』271席/『CINE SWITCH2』182席 【音響】 SRD 【住所】東京都中央区銀座4-4-5 【電話】03-3561-0707

|

公式サイトでは過去に上映されたアーカイヴを閲覧出来るが、そのラインナップを見るとオープン時から最近作まで決してブレていないことが分かる。これだけ長年同じ場所で運営されていると、時代の流行を取り入れて時には気を衒った作品にチャレンジしがちだが、その迷いのようなものを一切感じさせないのだ。ここがすごい。こうした安定感から「シネスイッチ銀座でやる作品だから…」という理由で映画館を選ばれる根強いリピーターが存在するのであろう。〝モーリス〟にしても〝クライング・ゲーム〟や〝リトルダンサー〟にしても過去のタイトルを眺めただけで、そのいずれも『シネスイッチ銀座』らしい優しさが感じられるのだ。

公式サイトでは過去に上映されたアーカイヴを閲覧出来るが、そのラインナップを見るとオープン時から最近作まで決してブレていないことが分かる。これだけ長年同じ場所で運営されていると、時代の流行を取り入れて時には気を衒った作品にチャレンジしがちだが、その迷いのようなものを一切感じさせないのだ。ここがすごい。こうした安定感から「シネスイッチ銀座でやる作品だから…」という理由で映画館を選ばれる根強いリピーターが存在するのであろう。〝モーリス〟にしても〝クライング・ゲーム〟や〝リトルダンサー〟にしても過去のタイトルを眺めただけで、そのいずれも『シネスイッチ銀座』らしい優しさが感じられるのだ。