|

「唐津に行って御覧なさい」これは1937年に発表された檀一雄原作の”花筐”を映画化しようと構想されていた大林宣彦監督が、生前の檀氏に「この映画、どこで撮ったらいいですか」と質問された時に返ってきた言葉だ。映画”花筐/HANAGATAMI”台本決定稿の冒頭頁に、長く書棚に仕舞い込まれていた大林監督の想いが詰まった草稿が、再び現実の方向に進み出すまでの経緯が記されている。映画でまちづくりに取り組むある人との出会いが無ければ、43年の年月を経て晩年に作り上げた名作”花筐/HANAGATAMI”は生まれなかったかも知れない。そのある人というのが、まちづくり会社『いきいき唐津株式会社』の専務取締役の甲斐田晴子さんだ。 唐津市は佐賀県の北西部に位置する玄界灘を臨む風光明媚な城下町だ。今も昭和の雰囲気が残る商店街や数多くの歴史ある建造物が現存している。そして町を見守るように唐津湾を背にそびえ立つ唐津城は多くの観光客が訪れる町のシンボルだ。大林監督が何より魅了されたのはユネスコ無形文化遺産に登録されている唐津伝統の祭り「唐津くんち」である。ロケハンに訪れた大林監督は、約7メートルもの高さがある14台の曳山が街なかを駆け抜ける勇壮な姿と、人の人生を映し出すような子供からお年寄りまでの曳き子の姿、唐津の街に流れる文化の高さに感銘を受けたという。そんな歴史と文化に育まれた唐津でさえも、人口減少や少子高齢化が進む地方都市の問題を抱えていた。「大学などの高等教育機関がない唐津では、文化芸術の担い手も不足し、それらに触れる機会が減少しています」と甲斐田さんは語る。 ”花筐/HANAGATAMI”の製作に深く関わられた甲斐田さんは、唐津の町に22年ぶりに映画館『THEATER ENYA』を復活へと導き、現在は館長も務めている。「映画は皆が楽しめる娯楽でありつつ、いろんな文化や価値観を学ぶことが出来る総合芸術です。そんな映画を人を選ばず老若男女に届ける映画館は、いわば町の文化のインフラストラクチャ―だと思っています」甲斐田さんによれば、365日気軽に足を運べる町に開かれた映画館は、子供たちにとっては、良質な映像文化に触れる機会を届ける場となり、来場者のメインを占める中高年の方々にとっては、予防福祉の役割を果たす機能も担っているという。「世界トップの長寿国である日本では、独居老人や孤独死といった課題も抱えています。高齢化率が高い地方では、高齢者が如何に孤立せず健康で幸せに過ごせるか…。映画を見る目的ができて、外出をしたり、友達に会ったり、社会との繋がりを持ったりする方もいらっしゃいます」 |

|

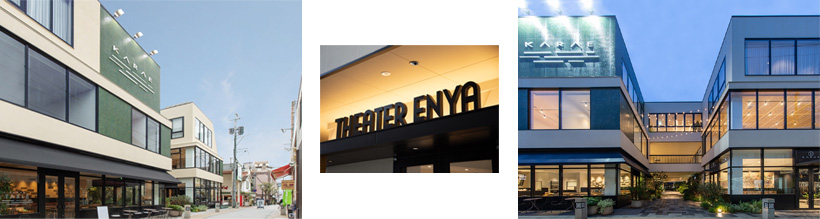

『THEATER ENYA』がJR唐津駅のすぐ近くの複合商業施設『KARAE/唐重』にオープンしたのは、2019年10月25日。それまで唐津市には22年間、映画館が無かった。「映画館が閉館したのは私が高校生くらいの時でした。その当時は、私自身が映画館に頻繁に足を運んでいた訳ではないので、正直なところ寂しいとか、何とも思っていなかったんです。実は、私は映画がすごく好きだったとか映画に詳しい、という背景は無いんですよ(笑)。高校生の時に記憶に残っている映画は”タイタニック”くらいで、映画に至ってはごく普通の学生時代を過ごしていました」大学進学で上京してしばらく町を離れていた甲斐田さんは、卒業後、唐津に戻った時も町に映画館が無くなっていた事を忘れていたくらいだった。映画館という存在に対して考え方が変わったのは、現在、経営するまちづくり会社『いきいき唐津株式会社』に入社してから実施した「街に欲しい機能・サービスは何か?」という住民のニーズ調査の結果だった。「その時の回答が、映画館・本屋・カフェだったんです。そこで改めて、そうか!唐津には映画館が無かったんだ!って思い出したんですね」住民が求めていたのはモノ消費の施設ではなく、コト消費なのだ…と痛切に感じた甲斐田さんが旗振り役となって、2011年に定期的な上映会を行う市民団体『唐津シネマの会』を発足させた。70席程の市のホールを借りて行われた上映会には、最初はノーゲストを経験したりもしたが、徐々に来場者が増え、中高年を中心に常連さんが増えてきた。 |

|

「中高年の皆さんは、映画館で映画を楽しむ事を原体験として一番知っている世代の方々なんですよね」中には、漬物を手土産に持ってきたり、ご主人を亡くされて引き篭もりがちになっていたけれど、また映画に来てみようと思った…と感謝された事もあった。「映画は人と社会の接点になるのだと、その時改めて思いました」と振り返る。観客と顔馴染みになる事で、ある意味、訪れる人々のセーフティーネット的なコミュニティになり得るのだ。そしてその功績が認められて、2016年に女性活躍推進部門で「佐賀さいこう賞」を受賞した。その後、冒頭の大林亘彦監督の映画”花筐/HANAGATAMI”の誘致を成功させ、翌年には大林監督の集大成で最高傑作の一つともいえる映画を作り上げた。そして、『唐津シネマの会』として活動して7年後となる2019年に、映画館『THEATER ENYA』を復活させた。 何故『唐津シネマの会』を続けるのではなく、映画館を復活させようと思ったのか。「非劇場といわれる定期的な上映会のスタイルでは、新作や商業作品の上映が叶いませんでした。また市のホールでは飲食禁止だったのですが、やはり新作が観たい、ビールやポップコーン片手に映画を観たいというリクエストが後を絶ちませんでした。そこで、当時まちづくり会社が商店街の再開発の事業として地元住民と協議を重ねてきた、現在の複合商業施設『KARAE/唐重』の中に映画館を作ろうという運びになりました」映画館を復活させるのに重要なポイントは、いかに持続可能な収益源を確保するかだった。そのために、甲斐田さんは『唐津シネマの会』を法人化し、そして『唐津シネマの会』の活動当初から築き上げた地元法人による年間スポンサー制度(現在105社に及ぶ!)に加えて、佐賀県のNPOふるさと納税支援団体として認定を受けることで財政基盤の骨子を作った。 『THEATER ENYA』が開館して以降は、配給会社から毎月多くの新作の案内が来るようになった。「以前は自分たちでどんな作品があるのかを調べていたので、情報収集にも限界がありました。でも今は様々な配給会社が製作したりキュレーションした作品の中から選べるようになったので、当館のオリジナリティ溢れる充実したラインナップが組めるようになったと思います」とは言うものの、22年間も映画館が無かった町なので、甲斐田さんたちは、まずは広く多くの人たちに映画館を楽しんでもらうことを事を第一に考えた。 |

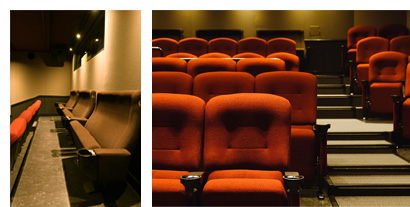

ミニシアターだからといってアート系の作品には特化せず、話題性のあるアニメやご年配の方から熱望されるメジャー系の作品も躊躇なく組み込んでいった。その甲斐あって、あまり映画館に行ったことのなかった子供たちや学生が、まちに映画を観に来ることも増えた。「菅田将暉さん、有村架純さん主演の”花束みたいな恋をした”という映画は、70〜80%くらいが地元の中高生だったんですよね。正直中高生にはちょっと難しい恋愛映画なのかなと思っていたんですが、学校で話題になり、その映画を観たということが、ちょっとしたステータスになっていたようです。どんなきっかけでも映画館に足を運んでくれるのは嬉しいですし、背伸びをして観た映画が、大人になって思い出されるなんていうのも素敵だと思います」また昨年の大ヒットしたアニメ”スラムダンク”には、老若男女あらゆる世代が来場し、1作品につき1000人超える動員を記録。「おじいちゃんと孫が一緒に観にこられる映画は初めての体験でしたね。毎回満席に近い状況で、その時は映画館が町にあるというのが板についてきたな…と思いました」そして、最近では『THEATER ENYA』の名物となってきた舞台挨拶やティーチインには、毎回多くのお客様が来場され、質問の時には皆さん積極的に手を挙げられるそうだ。 劇場に入ると、ちょうど中央の列が車椅子用の席となっている。「実は車椅子の席が一番良い場所にあるんです。唐津に住む人口構成を考えると、圧倒的に中高年の方が多い。足腰が悪くなっても、映画館に自然と足が向き、障碍者の方でも気軽に映画館に行けると思ってもらえるような工夫をしています。これから少子高齢化がますます進む地方では、遠出をすることが難しくなる方も増えます。そこで住み慣れた町のなかで、如何に豊かに楽しく暮らせるかという視点は、これからの まちづくりにとても大事だと思っています」なるほど、映画館に来て顔なじみのスタッフと言葉を交わしたり、友達や夫婦で映画の話に花を咲かせたり、思いがけず良い映画に出会えることがあるのとないのでは、大きな違いだ。甲斐田さんは、まちづくりを頑張るのは、自分のためでもあると言う。自分の子供たちが帰ってきたい、そして老後も自分自身がこの町で楽しんで暮らしたいと思うような町にする事が原動力の一つだ。 |

オープンから1ヵ月を過ぎたところで、コロナ禍の受難にあった『THEATER ENYA』だったが、根気よく映画館が24時間の喚起をしている安心できる施設であることを伝え続けた結果、少しずつ客足も戻り、今では月に1000人を超える人が来場するまでになった。また、映画館を拠点に周辺の商店街への波及効果を促すための工夫も行っている。映画を観た人は、クーポン協力店に行くと、観賞後3日間有効の加盟店の様々な特典を受ける事ができるのだ。「クーポン協力店の皆さんには、映画鑑賞チケットをプレゼントしているので、皆さんそれで1回は映画館に足を運ぶ。それで面白かったから、次は自ら映画館に行くようになる。映画館を通して町に人の流れができて、身近な人たちが日常の延長線上で映画を楽しんでいる風景を見かけると、映画文化が町に根付いてきたなと嬉しく感じます」 2021年に開催して今年で4回目となる 『唐津演屋祭』は、『THEATER ENYA』が主催する映画祭だ。クリエイターの人材育成を目的とするコンペティションには、コロナ禍にも関わらず全国から多くの作品がエントリーされた。金賞(このネーミングもイイ!)を受賞すると、賞金として20万円とトロフィーが授与される。驚くのはこの映画祭にエントリーされる作品はどれもクオリティが高いということだ。1回目の金賞を受賞した瑚海みどり監督作品”ヴィスコンティに会いたくて”を拝見したが(youtubeで観賞可能)脚本も勿論だが、ひとつひとつの構図や画角・カット割が実に素晴らしい。その後、長編デビューされたのも納得出来る。地元の人たちのために立ち上げた映画館が、今度は映画祭で全国のクリエイターを応援する。そんな映画祭が意外な副産物をもたらした。映画祭をきっかけに唐津という町の魅力を全国に発信する事に繋がったのだ。「映画祭で唐津に来た人たちがたくさん情報発信してくれるので、映画館の知名度がドンと上がったんです」また、唐津に来てくれた映画制作者が、また唐津に行こうと思ってもらえる…そんなポテンシャルが映画祭にある事を知ったという。 オープンから5年目迎える今年。「もっと若い人たちに映画を観てもらえるような環境づくりを強化していきたい」と甲斐田さんは語る。コロナも落ち着いた昨年は、これまで以上に多くの人が来場したが、まだまだ若者の来場が少ないのが課題だ。そこで始めた取り組みが「学生サブスクリプション」である。学生であれば年会費5,000円で映画が観放題になるのだ。この制度の背景には、まだ稼ぐことができない若者達が、家庭の経済環境に左右されず、映画を観る機会をできるだけ平等に届けたいという想いがある。今後、この制度を広めるために、子供たちに是非観て欲しい作品をセレクトして、その価値を知ってもらうため、保護者や学校の先生に試写会を行っていく予定だ。 |

|

「私は子供時代や学生の頃を振り返ると、見返りを求めず純粋な想いで見守り育ててくれた大人たちが多くいて下さったことを、成長するにつれ理解していきました。その感謝の気持ちが、育った町への愛情となり、まちづくりへとつながっています。ですので、次は私たちが若い人たちに愛情を注ぐ映画館でありたいと思います。人生に迷いがある時、どこにも居場所がないと感じる時、いろんな世界を覗いてみたいと思った時に、映画館に足を運んでほしいです。デジタル社会やAIが発達していく社会では、何を学ぶかではなく「何のために学ぶか」その価値形成がより大切になってくると考えています。多様な価値や文化を映す映画は、自分自身の考えや在り方の輪郭を明確にしてくれることもあります。そういう映画館が自分の町にあったということが将来、町への愛着や愛情へと繋がってくれたら嬉しいなと思います」 甲斐田さんのこの言葉に、かつて映画評論家の淀川長治氏が著書の中で「映画館が学校だった」と書かれていた一文を思い出した。確かに学問は学校で学べるが、自身の人格形成や社会のあらゆる事柄は映画からより多く学ぶことが出来るのではないか。「そもそも映画って皆に開かれた娯楽だったと思うんです」そういう元来の映画館のあり方を実現していきたいという甲斐田さんが、最後に続けた言葉が印象に残った。「私たちはもともとは、まちづくり会社で、人が幸せに暮らすために何があったら良いか?が全ての起点です。その結果として映画館が生まれました。人が豊かに生きる上で、町に映画館があるというのは、もの凄い財産だと思っています。その可能性を信じて、これからも映画館を続けて行きます」(取材:2024年2月) |

【座席】 62席 【音響】5.1ch 【住所】佐賀県唐津市京町1783 KARAE 1階 【電話】0955-53-8064

|