|

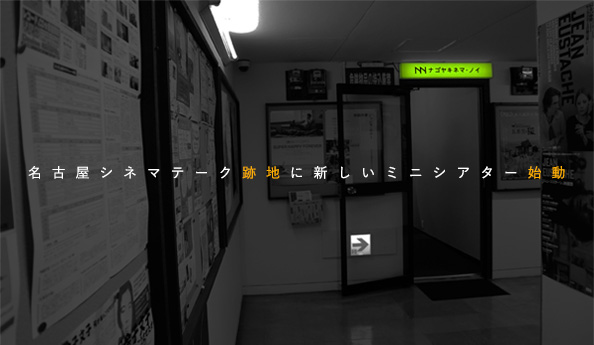

その一報を目にしたのはコロナも3年目に入り世間も落ち着きを取り戻しつつある頃。名古屋にあるミニシアター『名古屋シネマテーク』の公式サイト上で発表された「閉館」のひと文字だった。そして、その言葉通り2023年7月28日をもって40年の歴史に幕を降ろした。初めて10年前に取材で訪れた時に受付カウンター奥にある事務室の机には書類やチラシの校正刷りが無造作に山積みされていた。入口から丸見えの事務室は昭和の雑誌編集部と見まごうような乱雑ぶりでゾクゾクしたのを思い出す。そして公式サイトには閉館に至るまでの経緯が記載されていた。1998年〝ムトゥ 踊るマハラジャ〟の大ヒットをピークに一時期は独走状態だったが、その領域も徐々に浸食され、2010年を境に映画環境の変化に伴い赤字幅が増加する。コロナ禍に入った2020年には運営の継続も厳しくなり、ミニシアター・エイドと行政からの支援が終了すると再び赤字幅が拡大。閉館を選択する決断に至ったという。 それから半年が経過した2024年3月16日。その跡地に新しく『ナゴヤキネマ・ノイ』が、救急医療の最先端を担う名古屋の病院を捉えた東海テレビ放送製作のドキュメンタリー〝その鼓動に耳をあてよ〟がこけら落としでオープンする。館名の「ノイ」はドイツ語で「新しい」を意味する「Neu」から取られたもの。そこからもお分かりの通り『ナゴヤキネマ・ノイ』は決して『名古屋シネマテーク』のリニューアルではない。「よくインタビューを受ける時に皆さんは、スタッフが映画館を復活させたと表現をされるのですが、同じ場所で映画館をやっているというだけで、再開させたのではないのです」と語ってくれたのは支配人の永吉直之氏だ。大学在学中は学生向けの情報誌で映画の記事を書いていた永吉氏は、『名古屋シネマテーク』でアルバイトをしてそのまま就職をされたという。「だから社会人になってから映画館でしか働いたことがないんです」ちなみに永吉氏に「映画館で働かないか?」と誘ったのは、長年支配人を務められた故・平野勇治氏だった。「学生の頃は映画館で働けたらイイなと思っていましたけど、この歳になって閉館してどうするか考えてしまいました。その時に自分で映画館を作るのが良いかな…と思ったのです」 ※永吉直之支配人の苗字の「よし」は口へんの部首が「土」です。 |

永吉氏がここで新しく映画館を立ち上げようと決意したのは、ビルのオーナーから「映画館ならばここでやったら?」といただいた言葉が大きかった。元々愛知県で幾つも映画館を経営(このビルも“今池スター座”という映画館だった)されており、映画館にとても理解があったのだ。「オーナーさんのご理解が無ければ、この計画はスタートすら出来ていなかったと思います」と言われる通り、映画館を新しく作るというのは我々が思っている以上にハードルが高く、建築基準法やそれぞれの都道府県で設定されている保健所、消防のルールをクリアしなくてはない。しかもそのルールが作られたのが戦後の客席が1000席もあった大劇場の時代であるため現代のミニシアターに適用しづらいのだ。それだけに、同じ場所で新しい映画館を続けられることはありがたかったという。また周りのお店の人たちから貰った言葉も背中を押してくれた。「今池という場所は昔から小さなライブハウスやカフェがたくさんあって映画や音楽の土壌が出来ていました。そうしたお店が集まって街が形成されていたので閉館の話を聞いたお店の人たちから〝またやれば?〟という言葉を随分いただいたのです」そして永吉氏は一緒にやって来た仲間と共に映画館の設立に向けて動き始める。一番大きなハードルだった資金面はクラウドファンディングで募ると、告知を開始して数日で1000万円が集まり、最終的に2ヵ月で想定した金額を上回る2700万円という支援が集まった。「多くの方は近県の方でしたが、遠くは北海道から九州・沖縄の方まで支援いただきました」 「僕にとって映画とイイ付き合い方をするとなると映画館であることだったのです」と言う永吉氏。それでは『ナゴヤキネマ・ノイ』をどのような映画館にしていきたいのか?と尋ねると「僕はあまり先のことを決めないんですよ」という答えが返ってきた。「皆さんが思うほど映画館はやりたい映画ばかり手に入れることが出来ないのです」確かに映画館が自分たちで映画を作ったり配給しない限りは思うような映画を手に入れることが出来ない。その時その時どのような映画を配給会社が持って来るのか分からない以上は「こういう映画館でなければならない」と予め想定出来ないというのはよく理解出来る。決してそれは無計画というわけではない。「例えば、芸術的価値が高い作品や若い才能が煌めく作品、社会性の高い作品を実際に上映していますけど、最初からそういうつもりだったのか?というと、結果的にそうなっただけでそれが先にあったわけではないのです」だからこそあまり先のことは考えずに「好きな映画を好きな時に観に行く日常を提供したい」と語ってくれた。 |

|

現在の上映作品は『名古屋シネマテーク』時代から継続される配給会社が多い。「一度潰れた映画館にまた作品を出してもらえるなんて普通なら考えられないですよね。それどころか…閉館を発表した時に上映予定の作品もキャンセルされる覚悟はしていましたが、引き上げた会社が無かったのです」4ヵ月の準備期間にオープニングのラインナップを揃えられて無事に初日を迎えることが出来たことに対して、永吉氏は配給会社に感謝されていると語る。「配給会社さんも私たちが半年近くも閉めていたので困っていたはずです。それなのに結論が出るまで待ってくれて、オープン時にまた作品を出していただいたのは本当にありがたかったです」現在も多くの作品は以前の方向性から大きく変わることがないため昔からのファンにとっては安心できるのではないか?と思うのだが、その点については現在も模索中と述べる。「まずは作品を見直す前に運用について随分変えました」来場者は以前からの常連客がメインだが、新しく座席予約システムを導入したことで新しいお客様が増えたという。「それなりに設備費はかかりましたけど導入した効果はあったと思います。遠方の方や若い方も多く見られるようになりました」やはりコスパタイパを重視する若い人たちにとって「席が確保がされているかどうか?」は来場する判断に大きく左右するのだろう。確かに昔の映画館のように満席でも立ち見が可能であれば「それもやむなし」という諦めが付いたであろうが、そもそも満席ならば入場出来ないという現代ではそれも当たり前かも知れない。そこで成果が見られたのは、イスラーム映画祭やジョージア映画祭などの期間が限定される特集上映だった。「こうした特集は東京や大阪などの大都市でも行われますが、見逃した方は名古屋までわざわざ足を運ばれるんですよ。そういう方にとって予約システムが無い頃は一か八かだったので、それならば来ないという選択に当然なりますよね?でも席が確保出来ていれば安心して予定も確保出来る。おかげでそうした大きな特集の時は遠方からのお客様が増えました」 |

|

観ようと思っていた作品が週が変わると終わっていたり時間が変わっていたため見逃してしまった…なんて経験がある方も多いと思うが、そんな常連客の不満を解消する定期刊行物「a journal」を毎月20日に発行している。翌月1ヵ月分の上映作品の解説とスケジュールがタイムテーブルで掲載されているので、これは頻繁に訪れる観客にはありがたいサービスだ。更にチケット予約が10日前から出来るというところも遠くから来場される方には助かっている。「皆さんも出来るだけ先のスケジュールは立てておきたいですよね?中には1週間で終わる映画もあるので余裕を持って案内しています」勿論、映画館にとってはリスクも高く1ヵ月先の映画を決めるということは、その映画が滑ったらその期間滑りっぱなしになってしまう。また映画にはどうしてもこの時にやらなくてはならない旬があるので、それぞれ作品を見極めなくてはならない難しさがあるそうだ。「ほぼ全ての映画は社会状況に何らかの影響を受けますから、なかなか一筋縄ではいかないのです」と苦笑する。「コチラの都合でいうと3週くらいならば読めないことはないのですが、あとは職業的な勘が頼りです(笑)」 最後に気になっていた『名古屋シネマテーク』時代にあった映画図書館が無くなってしまったが、ここの膨大な資料の行き先を尋ねてみた。所蔵されていた6000冊以上(2012年取材当時)の映画に関する書籍や雑誌は全て〝シネマテークたかさき〟が引き取られたという。また資料として残していたチラシやポスターは〝神戸映画資料館〟が引き取られた。「書籍は本棚も含めて4tトラック3台、チラシとポスターは段ボール箱80ケースになりました。私たちも片付けながら…これはゴミではないか?と心配になりながら梱包していたのですが、捨てたらそこでお終いだからということで引き取ってもらったんです」映画館は新しく生まれ変わったが、映画の資料は場所を変えながらも継承されている。(取材:2024年11月) |

|

【座席】 40席 【音響】ドルビーサラウンド 【住所】愛知県名古屋市千種区今池1-6-13 今池スタービル2階 【電話】052-734-7467

|