|

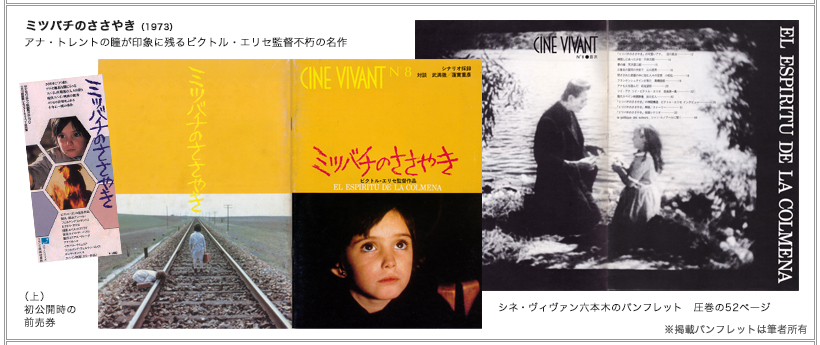

| 今の六本木ヒルズがある辺りにセゾングループが運営するミニシアター「シネ・ヴィヴァン・六本木」がWAVE館の地下にあった。まだ渋谷がミニシアターの聖地と呼ばれていなかった1983年…日本にバブル景気が訪れるすこし前だ。品の良い194席の場内で丁度良い硬さの椅子に腰を下ろす。小さなロビーには自動演奏のピアノが置いていて、空間に漂う品の良さと六本木という立地から従来のミニシアターとは明らかに一線を画していた。上映される作品もいわゆるアート系とか社会派と呼ばれるものよりもエッヂの効いたサブカル系の走り…のようなものが多かった。パンフレットも「岩波ホール」や「シネマスクエアとうきゅう」と同様に独自の劇場定型版(B5サイズ)を採用していた。ゴダールの『パッション』のこけら落としから8作目の上映作品となったのが日本で初めて紹介されたスペインの監督ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』である。

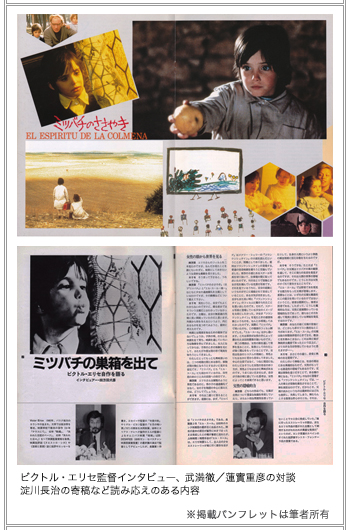

製作されたのは1973年なので日本で公開されるまで10年もかかった。この『ミツバチのささやき』というタイトルがいい。かなり尖った作品が続く「シネ・ヴィヴァン・六本木」のラインナップの中に、こんな可愛らしいタイトルを見つけて、内容も調べずに観に行った映画だ。それにしてもメーテルリンクの詩から採ったという原題の「蜂の巣の精霊」から「ささやき」という単語をよくぞ導き出したものだ。これは配給会社の大手柄だ。 映画の舞台はスペインの内戦が終わって間もない1940年頃。スペイン内陸部に位置する荒涼とした大地が広がるカスティーリャ地方のオユエロスという小さな村に、巡回映画のトラックがやってくるシーンから始まる。スペインの人すら知らないこの小さな村がロケ地だ。村にある平家建ての公民館にトラックが止まると子供たちが集まってくる。大人たちが荷台から映写機とフィルム缶を下ろすと「映画の缶詰だ」と口々にする子供たちに、映写技師は「すごい映画だ」と言う。まだ本題に入っていない数分の描写だけで、心が揺さぶられ、この映画が傑作であることが分かった。撮影監督ルイス・クアドラドによる雲が低く立ち込めた薄暗い映像が一遍の詩のようだ。 巡回上映されたのは『フランケンシュタイン』。ハリウッドの古典ホラーの名作である。主人公の少女アナはフランケンシュタインは本当に存在するのか?と、映画を観た夜、姉のイサベルに尋ねる。アナはフィクションという概念が未だ理解出来ずにいる。アナを演じたアナ・トレントのつぶらな瞳が愛らしく、と同時に、好奇と不安が綯い交ぜになった表情は奇跡としか言いようがない。アナはいつも真っ直ぐに物事を見つめる。彼女の目に映るものは全てが真実であり、虚構という概念は存在しない…というより理解出来ない。その点、姉は世間の無分別というものが子供ながらにある程度、理解している。意地悪というわけではないが彼女は妹に、あれは精霊で実在すると嘘をつく。そして、何故、怪物は劇中で少女を殺してしまったのか?疑問を抱いたその日からアナの成長が始まる。その成長は大人の女へ脱皮する第一段階と言っても良いだろう。 この後にもイサベルは悪気無く妹にちょっとした悪戯を仕掛ける。床に落ちて倒れたフリをする姉を見てアナはどうして良いか分からずウロウロと歩く。泣くわけでもない取り乱すわけでもない…このシーンのアナの行動は果たしてそれはアナ・トレントの演技なのか?はたまた自然の行動なのか?そして中盤、納屋に隠れていた脱走兵を匿うアナが、臆せずリンゴを差し出すシーンに思わずため息。つぶらな瞳の奥に成長の過程を表現してみせるエリセ監督の手腕に感服せざるを得ない。 固定のロングショットをエリセ監督は多用する。アナとイサベルが学校の帰りに丘陵地の小高い丘から眼下に小さく見える納屋に走って行くシーンがある。二人の姿がみるみる小さくなって、その丘の広大さが伝わってくる壮大な美しいシーンだ。そして、映画の中には頻繁に丘陵地帯を煙を上げて走る機関車が出てくる。アナが図らずも匿うことになる脱走兵がやって来たのも機関車に引かれる貨物列車だった。印象的なのは、駅に入ってきた機関車が吐き出す蒸気の煙にアナの母親が消えてゆくシーンだ。彼女は汽車に乗るのではなく客車の壁にあるポストに手紙を入れる。そこに垣間見える不穏な空気。こうした風景映像が、登場人物たちの心情に寄り添うデカダンスな心象風景として成り立っているのがすごい。 |

|