|

|

1989年3月。西ドイツ出身のパーシー・アドロンという初めて聞く映画監督の『バグダッド・カフェ』をオープンして3年目を迎えたばかりのミニシアター(まだ当時はミニシアターという呼び名は一般流通していなかった)「シネマライズ」で観た。どこで評判を聞きつけたのだろう…満席の場内には今までの映画ファンとは異なるタイプの人種で溢れていた。分かりやすく言うと「キネマ旬報」ではなく「流行通信」や「STUDIO VOICE」を愛読しているような感じの人種だ。彼等は映画の脚本を評価するのではなく、劇中に出てくるファニチャーとかファッションがお洒落とか格好良いとかが評価の対象として飛びついた。またテレビでは「イカ天」ブームが巻き起こり、音楽の面でも既成のルートから離れた自主レーベルで活動するアーチストを若者が自ら発掘する事に喜びを感じていた時代だ。それは映画にも求められるようになり、そんな新しい角度から映画を観る…というエポックメイキング的な役割を果たしていたのが「シネマライズ」であった。

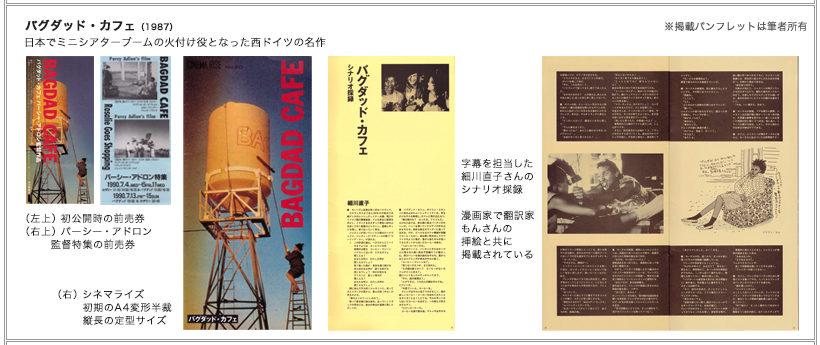

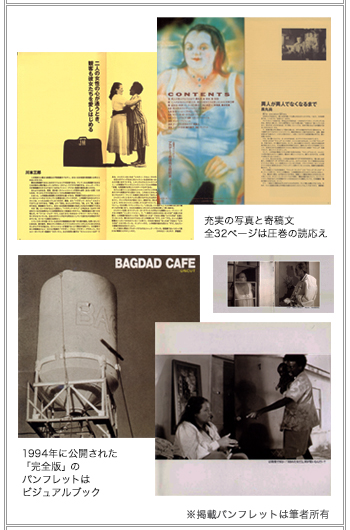

そして、このあたりから映画館で販売されていたパブリシティにも変化が現れてくる。それまでも「岩波ホール」や「アートシアター」とか、専門性の濃いパンフレットはあったのだが、1980年代以降は、それよりもっとライトな…つまり映画評論家や映画研究家以外のポップカルチャーやサブカルチャーのシーンで活躍するクリエイターが登場するパンフレットが作られるようになった。更に映画とコラボしたTシャツや雑貨を売り出したり、パンフレットの形が自由になったのもこの頃だ。1991年まで「シネマライズ」のパンフレットは、A4半裁の縦長サイズを定形として、渋谷PARCO前のスペイン坂には小脇に「シネマライズ」の縦長パンフレットを挟んだ若者が行き交っていた。そんな時代の直中に公開されたのが『バグダッド・カフェ』だ。 西ドイツからやって来た旅行者夫婦が、ロサンゼルスからラスべガスへ向かう途中のモハーヴェ砂漠のど真中で、癇癪を起す夫に嫌気をさした妻が車を降りてハイウェイを歩き出す。そんな彼女の姿にジュヴェッタ・スティールが歌う「コーリング・ユー」が流れる。撮影監督のベルント・ハインルが捉える土埃が立つモハーヴェ砂漠の赤茶けた大地と抜けるような青空のコントラストの映像が素晴らしい。やがて彼女は寂れたカフェにたどり着く。モーテルとガソリンスタンドが併設されたこのカフェがこの映画の舞台だ。錆びついた黄色い給水塔と空き缶が散乱する風景は、ボグダノヴィチ監督の『ラストショー』などのアメリカンニューシネマで描かれていた景気が低迷して混沌とするアメリカ社会そのものだ。こうした1970年以降のフロンティア風景が崩壊した後の原風景をそのまま切り取るのではなく、アドロン監督は部分的にフィルターをかけて光の色彩を変化させる事で、摩訶不思議な世界を創り上げていた。 そんなカフェで働く家族や従業員、そして毎日のように入れ替わり立ち替わり訪れる様々な人種の客たちが楽しく描かれる。テレビのドキュメンタリー出身でのアドロン監督らしく、ファンタジックな世界にリアルなアンビバレントな空気を投入する映像に、当時のサブカル世代が魅力を感じたのは間違いない。その不思議な世界の中心にいる主人公ジャスミンを演じたのが、西ドイツの舞台女優マリアンネ・ゼーガブレヒト。ハイウェイをキャリーケースを引きながらトボトボ歩く姿から滲み出る可笑み…そしてキャリーケース片手に荒野に立ちつくす姿の存在感に思わず息が漏れる。 CCH・パウンダー演じるカフェの店主ブレンダから怪しまれようと文句を言われようと、どこ吹く風…と飄々としているのが、何ともチャーミングなのだ。最初は宿泊客として訪れた外国人が店主の留守中に、勝手に掃除を始めたり、カフェの客に給仕をしていく内に、とうとう居座ってしまう。アドロン監督は日本の落語に精通しているのだろうか?と思える程、物語の展開が実に小気味よい。やがて手品を使って接客をする内にジャスミンはカフェの客から従業員まで心を掴んで人気者になっていく…なんて正に「居残り佐平次」ではないか。そして用もないのにカフェに入り浸る初老の男を演じた西部劇の名優ジャック・パランスが老いてますますイイ味を出している。 |