|

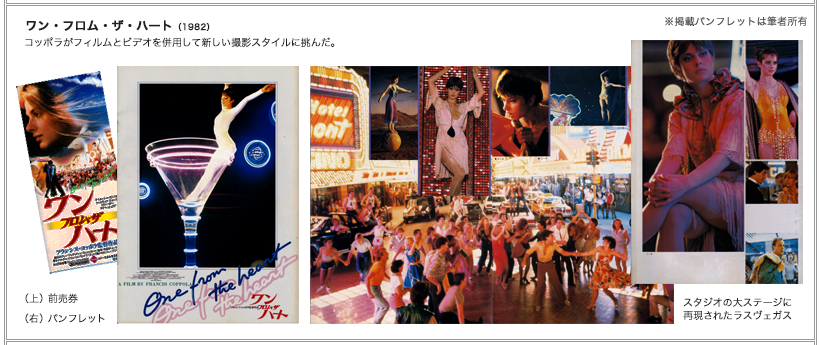

| 2019年10月に東京京橋にある「国立映画アーカイブ」で「現代アメリカ映画選集」という特集上映が開催された。ここでは1980年代から90年代に公開された東宝東和配給のアメリカ映画を中心に公開当時のオリジナル版での上映(後年に公開されているディレクターズカット版ではない)がされたので、DVD化されていない貴重なヴァージョンを観る事が出来た。特集のラインナップに、フランシス・フォード,コッポラ監督が1982年にオール・スタジオセットで製作した『ワン・フロム・ザ・ハート』があった。この映画を観たのは高校生の頃で、ロケ地のフィリピンを直撃した大型台風にって壊滅的な被害を受けた『地獄の黙示録』で、多大な負債を抱えていたコッポラ監督が、またしても法外な製作費で作ったというゴシップの方が先行して話題になっていた。何しろ映画はフィルムというのが常識だった時代にビデオでも平行して撮影するというかなり冒険に近い撮影方法を導入したり、ロケを行わずラスヴェガスの街を全篇セットで作ったり…と、映画そのものよりもコッポラの奇行にばかりフューチャーされていた。国内で観られるのはBlu-rayで発売されているコッポラによる特別編集版のみ。今回は色がすっかり褪せてしまった初公開当時のフィルムでの上映だったが貴重な体験をさせてもらった。

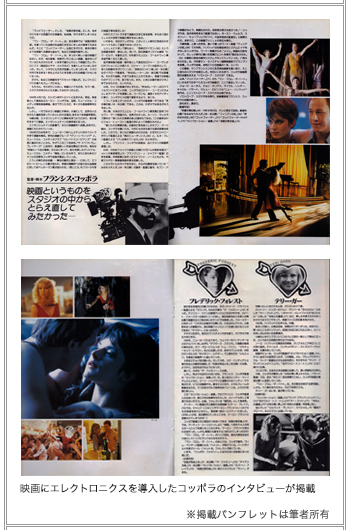

近年、日本でも大ヒットした『ラ・ラ・ランド』を観た時、この映画を思い出した。ラスヴェガスを舞台に、同棲5年目の倦怠期から言い争いが絶えず破局の危機を迎えるカップルを描くコッポラ監督の作品の中でも最もファンタスティックでロマンチックな大人の恋愛映画である。よく本作をミュージカル映画とジャンル分けされるが、音楽はあくまで主人公の男女の心境を表現するギミックとして扱われるもので、登場人物が自身の思いを歌で表現するシーンは2ヵ所に留められている。まずトム・ウェイツとクリスタル・ゲイルが歌うオープニングが素晴らしい。真紅のカーテンが開くと、まるで裸の女性の肌のような陰影が美しい曲線の砂漠が映し出される。ミニチュア・デザイナーのグレッグ・ジーンが手掛けたスタッフとキャストの名前が入るミニチュアの看板のクレジットの見事な映画的センスに思わず大きくため息。自立式の大きなネオンを回ってから鉄骨の隙間を潜って、ラスヴェガスの街にクローズアップする撮影監督ビットリオ・ストラーロのカメラワークが余りにカッコ良くて、映画館で次の回の冒頭15分だけ続けて観た。 ヒロインを演じたテリー・ガーは、『未知との遭遇』や『オー!ゴット』『ヤングフランケンシュタイン』と、ヒット作が続いており80年代で最も好きな女優だった。少し口をへの字に曲げて不貞腐れた表情がキュートで、優しくサポートするパートナーといった役が多かった。最も映画の売り込み文句としては、ラスヴェガスでショーを開催している踊り子を演じたナスターシャ・キンスキーの方が大きかったが…。テリー・ガーって、何故かいつもバイプレイヤーとして役の割には扱いが小さかったのが可哀想だった。 主人公の二人が住む家がある通りの遠近感あるセットが素晴らしく、美術監督ディーン・タブラリスの手腕によるものだ。ラスヴェガスの街を全て巨大なゾエトロープ・スタジオに作ってしまい、ロケ撮影では得られなかったであろう人工的で煌びやかなラスヴェガスを生み出した。完璧主義のコッポラ監督は美術セットに撮影機材にこだわり予算も予定の1200万ドルから2300万ドルに跳ね上がってしまったというのも、完成した作品の映像を観れば無理もないと思う。 大規模なセットも見事だが、注目すべきは、舞台を観ているような場面転換を考えたセットの組み方をしているところだ。例えば、喧嘩別れして互いの友人のところで愚痴を言うシーンで、フレデリック・フォレスト(情けない男を演じさせたらピカイチだ)がハリー・ディーン・スタントン演じる友人宅で彼女の事を思い出すと、手前にいる人物を暗くして背景の壁が明るくなると、壁が透けてその向こうに、別の場所にいる友人に愚痴を言う彼女が映し出されたり…当初、コッポラ監督はライブシネマという、かつてテレビドラマが生放送されていた手法で複数こカメラで同時に撮影してその場で編集しようと考えていたらしいのだが、照明が煩雑になるとストラーロから指摘されて断念した経緯があった。という事から、この二人の思いが別の場所で交差するシーンにコッポラが本来やりたかった一編が垣間見える気がする。 |

|