|

|

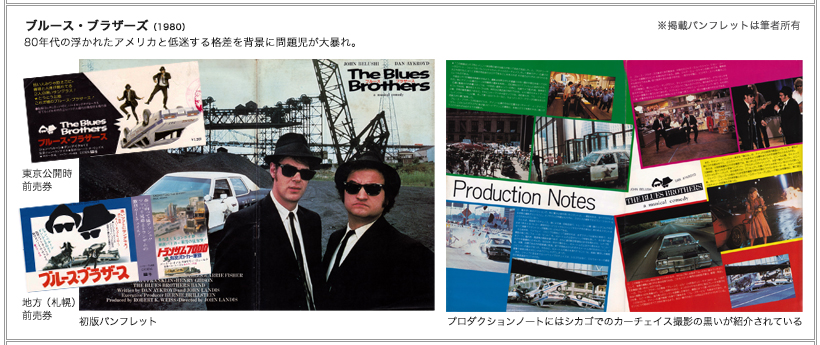

アレサ・フランクリンの人生を綴った『リスペクト!』を観た(またしても滑り込みレイトショー最終だ)。最近、クイーンの『ボヘミアン・ラプソディー』を筆頭に1970年代から80年代に活躍した音楽家の伝記映画が多い。アレサ・フランクリンを初めて知ったのは、高校時代に観たジョン・ベルーシとダン・エイクロイド主演の音楽コメディ『ブルース・プラザース』だ。劇中ほんの少しの出演だったが、名曲「シンク!」をフルコーラスで歌い上げるシーンに鳥肌が立った。エディ・マーフィーやマイク・マイヤーズ等のコメディアンを多数輩出した現在も続くアメリカの人気テレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ」に登場した同名バンドのキャラクターをそのまま主人公にしたのが本作だ。ベルーシとエイクロイドは番組の初代メンバーであり、彼らのおかげで長寿番組となったと言っても良いだろう。

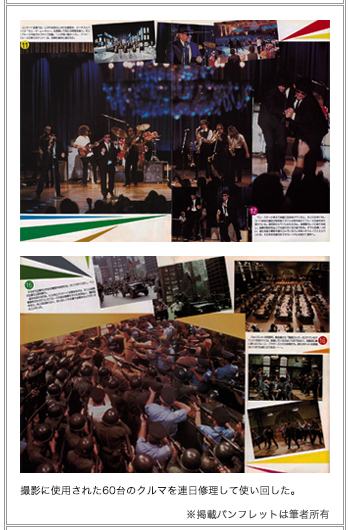

『ブルース・ブラザーズ』を公開当時、東京と郷里の札幌で2回観ている。そして2回とも楽しかった。楽しかったというのは、ザ・ドリフターズの名物番組「8時だよ!全員集合!」のような歌あり壮大な仕掛けのコントありの寄せ鍋のような感覚の面白さだ。「サタデー・ナイト・ライブ」と同じ黒い帽子とサングラス…黒ずくめの衣装を身に纏った刑務所帰りの同じ孤児院で育ったデコボコ義兄弟が本作の主人公。かつてリズム&ブルースバンドのボーカルだった二人が、育った孤児院を救うために再びバンドを結成して資金集めに活動を開始する。とは言ってもまともに慈善活動なんか出来るわけもなく、コンサートツアーを行なう先々で騒動を起こすのはお約束。脚本をエイクロイドと共に監督のジョン・ランディスがオリジナルで書き上げ、彼らに破壊の限りを尽くさせるのが実に楽しい。 『アメリカン・グラフィティー』がオールディーズをバックに古き良きアメリカの中流白人文化の郷愁を誘う映画としたら、本作はブラック・ミュージックで現代のアメリカ社会の根底に渦巻く黒人と貧困層たちの鬱屈したエネルギーをぶちまけた映画だ。ベルーシとエイクロイドが生み出したミュージシャンとしてのブルース・ブラザーズはテレビや映画の中だけのキャラクターではなく、二人が扮するジェイクとエルウッドの人物設定は彼らが発表した初回LPのジャケットに事細かく書かれており、その世界観が映画の公開時に発売された資料集にも二人の成績表や保護観察記録などが警察記録という形で掲載される遊びごころがユニーク。それがクロスメディアという形で映画にも踏襲されているのが、当時としては斬新で面白かった。 集まった黒人アーチストもすこぶる豪華で、彼らのパフォーマンスが物語に絡んでくる構成も楽しい。牧師を演じるジェームズ・ブラウンが見事なゴスペルを披露するシーンを皮切りに次々とブルース、ロック、ソウルの名曲が大物アーチストによって繰り広げられる。設定に関しても細部にこだわりを見せており、アレサ・フランクリンが経営するソウル・フード・カフェは、マクスウェル・ストリートという南部から移り住んだミュージシャンから発展したシカゴ・ブルースの中心地にある設定が心憎い。そして、この道路で「ブーム・ブーム」を演奏するストリート・ミュージシャンが、正に南部のミシシッピからシカゴにやって来たジョン・リー・フッカーだったりする。 いよいよバラバラになったメンバーが揃って、楽器を調達に向かった店の主人がレイ・チャールズで、中古でボロボロのキーボードに文句を言う兄弟に、それは弾き手次第だ…と、「シェイク・ユア・テイルフェザーズ」を弾き始める鮮やかな流れには感無量。店の前の通りで街の人たちと共に踊るこのシーンで物語は最高潮に達する。そして兄弟の師であるキャブ・キャラウェイのパフォーマンスの素晴らしさに全身の毛が逆立った。コンサート当日に開演が遅れる兄弟に代わって場つなぎで披露する「ミニ・ザ・ムーチャー」で74歳のアーチストが見せるアドリブの見事さ。 ジョン・ランディス監督の上手さは、こうしたアーチストのパフォーマンスをしっかりと見せる一方で展開されるバカバカしい程の金をかけた壮大なドタバタ劇だ。『アニマル・ハウス』でも見せてくれたアメリカ人が好みそうなナンセンス・ジョークを真面目にやっちゃう。残念ながら日本人の笑いのツボとアメリカ人の笑いのツボが決定的に違うので笑えないシーンも多々あるのは事実ではあるが…。スピルバーグが製作した『ユーズド・カー』やハル・ニーダム監督の『キャノンボール』等、1980年代に流行っていたカーアクション(本作の地方での併映が『トランザム7000VS激突パトカー軍団』であることからもお分かりのように)さながら、兄弟が運転するクルマ(払い下げのパトカーというのが笑える)が警察に追われてショッピングセンターに突っ込んで、店内でカーチェイスを繰り広げる。ランディス監督の勢いと大胆さに脱帽。 |