|

| 原作者のスティーブン・キングは、この映画を「エンジンを積んでいないキャデラック」と評したという。キングは自身の小説を映画化された作品を褒める事は滅多に無かったが、舞台となるコロラドのロッキー山脈にある展望ホテルの室内を有り物ではなく丸ごと作ってしまったスタンリー・キューブリック監督の完全主義に対する皮肉を込めたコメントに、ちょっと複雑な気分。それから約40年の歳月を経て、コロナ禍の直前に公開された正統な続編『ドクタースリープ』で、ダニー少年の「その後」を観て、思いは1980年へと一気に遡る。マイク・フラガナン監督はオリジナルのキューブリック版に残されたままの謎を分かりやすく解説(かつてピーター・ハイアムズ監督が『2010年』で『2001年宇宙の旅』のハードルを下げたように)しており、クライマックスの舞台は再び展望ホテルに戻ったのはファンとしては嬉しかった。ただ、謎は謎として残しておいても良かったかな…と、アンビバレントな思いも。

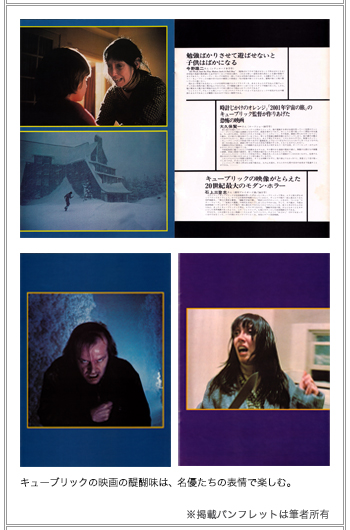

『エクソシスト』以降のオカルト映画ブームに始まり、不安定な社会を反映した猟奇殺人やゾンビものが横行していた1970年代。1980年初頭にキューブリックがホラー映画を監督した『シャイニング』は凄い映画だ。(ちなみにワーナー・ブラザースは『エクソシスト』をキューブリックにオファーしていたという)ホテルに巣食う得体の知れない霊的な何か…それに蝕まれる主人公の精神状態を視覚的なカタルシスと不条理な閉鎖されたホテルという広い空間から迫ってくる恐怖の描き方が見事なオカルト映画だった。主人公が運転するワーゲンを追いかける上空からのショットに『時計じかけのオレンジ』でも使われていたメインテーマが流れるオープニングにまずシビれる。十代ながらも大きな音や単なる残虐シーンだけを売り物とした「脅かしホラー」には興味を持てなかった私は、この後に続く薄寒い抑制された雪に閉ざされたホテルの映像に、大いに怖がらせてもらった。 前述した通り、この映画ほど賛否に関しては原作者のキングも巻き込んで物議を醸した作品は無く、これもある意味、キューブリックらしいと言える。ただし、最初に仕掛けたのはキューブリックの方。キングの書いた脚本を第一草稿を読まずに断ったという。そうすると今度は、完成した映画を観て、キューブリックの解釈に満足しなかったキングは映画を前述のように酷評。自ら脚本を書いて17年後に、3時間のテレビのミニシリーズ版を製作する。映画版を大いに楽しんだ私としては、キングがあちこちで映画版の批判を述べていた事も信じられなかった。そこでキングご自慢のテレビ版を観賞したが、やはり思った通り、キューブリック版の足下にも及ばない原作をなぞっただけの冗長で散漫な作品だった。(あぁ…トニーを画面に出しちゃうとは)テレビ版を観るなら原作を読んだ方がイイ。分かりやすく言えば、俳優が朗読するあの文学CDと同じという事だ。何より致命的なのはホテルの造形も絵の作り方も安っぽい事。多分、活字の世界と映像の世界に生きる作家の差だろう。この溝は永遠に埋まらない。 物語はコロラドの山奥にある豪華なホテルが舞台。冬の間は雪が深く休館してしまうため、その期間のメンテナンスのため春までの数ヶ月を住み込みで三人家族が管理する。豪華なホテルに貯蔵されている高級食材や施設を自由に使えて、期間中の仕事は冷害を防ぐためにホテルの各所を定期的に暖房を入れて暖めるのが仕事だ。冬の間は外の世界と完全に遮断される事を抜きにすれば、仕事としてはかなり理想的な内容なのだが…。そのホテルでかつて管理人だった男が妻と双子の娘を斧で殺して自らの頭を銃で撃ち抜いたいわくが付いている。長い孤立感と閉塞感から男は精神が病んだのだろうと支配人は言う。 その管理人に応募した作家志望の教師ジャックを演じたのは、ジャック・ニコルソン。『カッコーの巣の上で』で、突発的に暴力行為に走る精神病院に収容された犯罪者を演じてアカデミー主演男優賞を受賞したが、本作でも誰もいないホテルのロビーで、新作の小説を執筆するうちに次第に精神を病んでゆく猟奇的な表情を見せてくれる。当時はニコルソンのオーバーアクト気味な演技に批判が集中して、確かに私もそれが気になったが、数十年が経って改めて観直すと…。あの過剰とも言える顔演技があればこそ『シャイニング』をホラーの名作に高めたのではないか?と再評価した。あれはあれで良かったのだ。 その妻ウェンディを演じたのは、シェリー・デュヴァル。ウディ・アレン監督の『アニー・ホール』でわずかな出演シーンながらも強烈なインパクトを与えてくれた彼女の顔は「1970年代のアメリカ映画の顔」と言って良いだろう。普通の主婦が、ある時、豹変した夫の言動に怯える表情がピッタリの顔立ちだと思う。何より、ロビーでタイプライターを叩く夫に話しかけた時に、執筆作業が進まず苛つく夫から絡まれてしまう時に見せる戸惑いの表情。ここで見せるシェリーの演技は最高である。おかしくなった夫を牽制するためバットを不器用に振り回す姿に、ちょっとやそっとの女優ではこの演技は出来ないだろうと思う。ちなみにキューブリックはこのシーンの撮影に127テイクも繰り返したそうだ。 二人の一人息子ダニー(演じるダニー・ロイドも最高の表情を披露)はテレパシーや霊的なものが見えるという特殊な能力を持っている。原作はダニーの持つ超能力の描写が大きな範囲を占めていたが、キューブリックはホテルに蠢めく悪霊に主軸を置く(映画でダニーは念動力を使う事はない)これによってテーマが散漫にならずに観客をだらけさせない適度な上映内に収める事が出来たように思える。あるシーンを除いて、彼らが体感する(あるいは目撃する)霊的な現象は心理的な要因から来るものと思たりするので最後の最後まで観客は、ホテルに巣食う悪霊の存在を確信出来ないままクライマックスへと向かう。それがキングの逆鱗に触れたようだが…。 やがてダニーはホテルの中で、殺害された双子の女の子の霊やエレベーターから大量の血が流れ出す映像を見るようになる。やがてホテル内に巣食う悪霊はジャックの精神を蝕み始める。ラウンジにいるはずのないバーテンやパーティーに興じる上流階級のセレブたち。それらは果たして霊なのか?ジャックが作り上げた妄想なのか?映画の中盤からキューブリックは観客の興味を巧みに刺激してくる。流石にうまい。このパーティーの怪しげな雰囲気は後年の『アイズ・ワイド・シャット』にも受け継がれている。こうして現実か幻覚か確信が持てないまま、ラストで大写しになる1921年の日付が刻印された古い写真に、我々観客は突然ハシゴを外されたような不可解なショックを感じるのだ。この写真について『ドクタースリープ』では触れていないのは、フラガナン監督…あえての判断だろうか。 キューブリック映画で好きなのは何と言っても美術。本作でもホテル内の装飾に、お得意の左右対象の人工的な美学で表現されている。ホテルのロビー中央にあるシンメトリーの左右に展開される階段とタイプライターを叩くニコルソンが座るテーブルの見事なバランスの奥行きある画面構成は美術監督のロイ・ウォーカーによるもの。ダニーが悪霊に幻影を見せられるエレベーターホールのえんじと白を基調としたデザインや、クライマックスで使われる迷路庭園の設計など、主人公のカオスを空間として見事に具現化されている。またコロラドの風土をモチーフとした小物のチョイスも素晴らしく、ホテルの廊下で遊ぶダニーの手元にボールが転がってくるボールと絨毯を真俯瞰から捉えたカットは見事としか言いようがない。 |

|