|

|

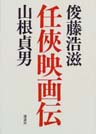

スターシステムとは、演劇や映画などの興行界において、高い人気を持つ人物を起用し、その花形的人物―スターがいることを大前提として作品製作やチーム編成、宣伝計画の立案などを総合的に行っていく方式の呼称である。日本においては演劇分野、特に商業演劇を中心に定着し、浅草の小屋が各々独自の劇団を有し、その中に座長を務めるスターが存在していた。この様子は『日本侠客伝 雷門の決斗』でも描かれている。それが、映画製作において用いられるようになり、大正時代後半あたりには、俳優達の映画会社専属制が確立されていた。その中でも、東映は戦前の時代劇から戦後の任侠映画に至るまで数多くのスターを抱えており、まさにスターシステムの強みを最大限に発揮していた。時代劇では、東映の取締役ともなった片岡千恵蔵を始め、時代劇のヒーローから貫禄のある親分へと時代と共に変貌を遂げた嵐寛寿郎、そして『宮本武蔵』シリーズで確固たるスターの座に登りつめた中村錦之助が代表として挙げられる。昭和30年代後半の任侠映画では鶴田浩二を始め高倉健、藤純子といったトップ3が言わずと知れた代表格。他にも悪役から始まり、名バイプレイヤーから主役級へと躍り出た若山富三郎、同様に実録派ヤクザ路線で更に人気をアップさせた菅原文太など若手として松方弘樹、山城新伍、梅宮辰夫、里見浩太朗、北大路欣也といった蒼々たる顔ぶれが東映任侠映画を支えていた。東映は任侠映画の存続のために新しいスターを続々と生み出し、村田英雄や北島三郎のような人気演歌歌手がゲスト出演から一枚看板を背負った主役として抜擢されるケースも多くなった。その中でも北島三郎主演の『兄弟仁義』シリーズは大ヒットを記録した。 数多くのスターを有していた東映は、新しいスターを作り上げるために主役級のスターが脇役としてゲスト出演するといったシステムを構築した。例えば、高倉健が『網走番外地』、『日本侠客伝』、『昭和残侠伝』と、3本もの主役シリーズを持っていたにも関わらず、『緋牡丹博徒』シリーズにゲスト出演して藤純子をサポートしていた。東映はスターを作り上げる才能に長けている企業でもあり、当時、芽の出なかった若山富三郎を招き、最初は悪役からスタートするもメキメキと頭角を現し、『緋牡丹博徒』の虎吉親分の三枚目から遂には『極道』で主役を張るようになる。また、主役級のスター以外にも脇役の俳優が次にどんな役で出演するのかが楽しみでもあったのが東映映画だ。例えば、『明治侠客伝三代目襲名』で冒頭、嵐寛寿郎を無表情で刺した殺し屋を演じた汐路章が『緋牡丹博徒お竜参上』では、その嵐寛寿郎率いる一家の若頭となっていたり…こうしたパラレルワールドも魅力であるのだ。 任侠映画が絶頂期を迎えていた昭和43年に始まった藤純子主演の『緋牡丹博徒』は圧倒的支持を得て迎えられるも、次第に任侠映画のピークは下り坂を辿って行ったのもこの頃である。むしろ任侠映画の人気が特殊なケースであり、日本映画自体の斜陽は数年前から始まっていた。昭和40年に入り、石井輝男監督による“異常性愛シリーズ”が始まる。昭和46年、経営不振に陥っていた日活がポルノ映画の製作で再スタートを切り、これが社会問題となるほど大ヒットを記録する。裸になってくれる女優さえいればよいポルノ映画(ピンク映画)は数多くのインディーズ制作会社を排出、そこにはスターの必要性は全くなくなっていたのである。大手メジャー映画会社が、こうした成人向けに活路を見いだし、東映も池玲子という脱げるスター女優を大々的に売り出し、ポルノ映画と実録路線ヤクザ映画と併映するようになってきた。スターシステムが崩壊した決定打となったのは、昭和47年の藤純子引退劇であった。まだまだ藤純子で稼げる…と、信じていた当時の東映社長岡田茂は「馬鹿にしている!」と怒りを露にしたというのも無理もない話しか…。藤純子引退記念作品と銘打って公開された『関東緋桜一家』は、まさしく最後のオールスター映画と言ってもよい豪華な顔合わせが実現。日本映画界最大のスター王国東映の底力を見せつけた作品ではあったが、この作品から正統派任侠映画は次第に姿を消して行く事となる。

|

|

|

Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai

copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |